人とファッションをこよなく愛します…7

【人財育成研修は”愉しみの演出”が基本】

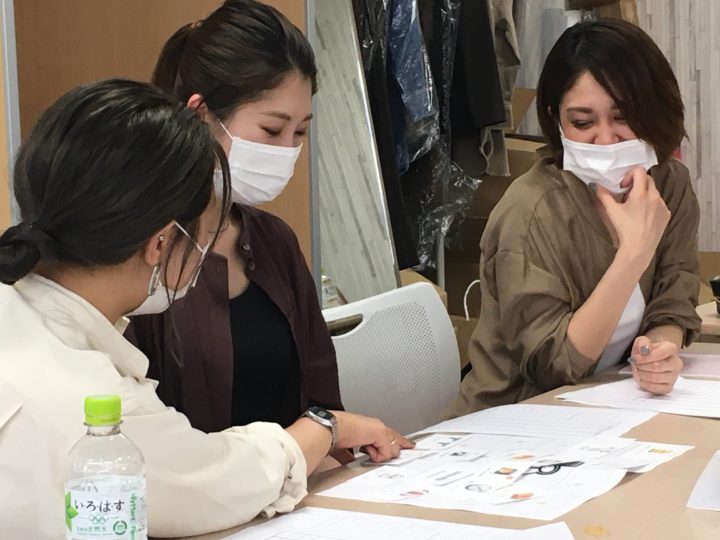

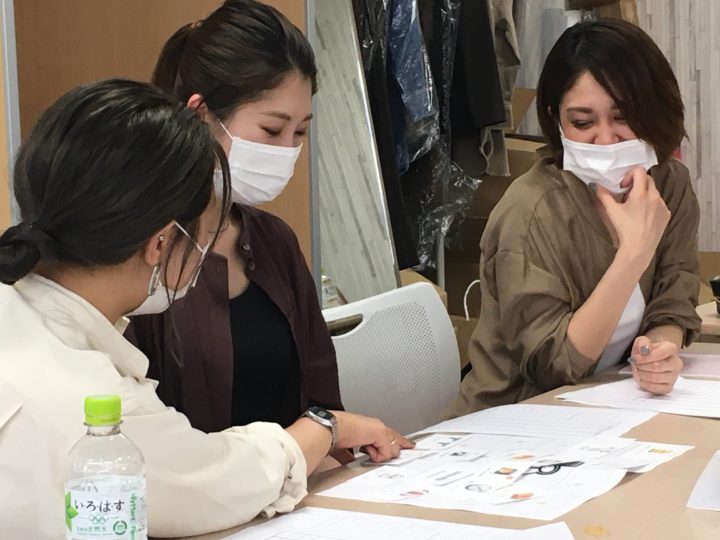

マレットメット(株式会社ダケシタ)では、人材育成に注力、月に一度のペースで階層別・テーマ別研修を実施しています。福岡・長崎の各店舗からスタッフは集い、共に同じ空気感の中で学びの場を設定しています。

人材育成は反復連打が大切。何度も何度も言い続けないと、本当の気づきや大切な目的意識は定着していきません。

今日は年間3回にわたるニューフェイス研修(新人研修)を実施しました。

主なプログラムを紹介しておきましょう。

⒈講義「経営理念について…仲間、お客様、関係先とのコミュニケーション」

⒉コミュニケーションスキル・チェックリスト(事前宿題)による自己分析と相互アドバイス

⒊ゲスト(先輩社員)によるスピーク・質疑・ディスカッション…今回は、抜群の販売力を誇るベテランスタッフに登壇してもらいました。本当の販売力とは?販売に対する心構え、マインドなどなど。ヒントが盛り沢山でした。

やはり、現場で実績を上げているメンバーの話は説得力が違います!本当に素晴らしかった。ありがとう!

⒋チームビルディング・ゲームワーク「NASA」ゲーム…合意形成やコミュニケーションの重要性を学ぶゲームワークです。愉しみながら取り組んでもらいました。

⒌ディベート…テーマ「昔の恋人の写真、捨てる?捨てない?」(笑)。こういうテーマの方が、ディベートが盛り上がるのはなぜでしょうか?笑いと感情が入り乱れた、とても楽しいディベート合戦でした。買ったのは「捨てる!チーム」でした。

⒍レポート執筆とシェアタイム

内容が持ち沢山の研修で、あっという間の6時間でした。新人スタッフは、とても優秀な女性ばかり。さすがマレットメットです。

これから「選ばれる会社」しか生き残りが困難になる時代。

経営理念「人とファッションをこよなく愛します」の旗印に向かって、マレットメットの航海は続きます!

【人財育成研修は”愉しみの演出”が基本】

マレットメット(株式会社ダケシタ)では、人材育成に注力、月に一度のペースで階層別・テーマ別研修を実施しています。福岡・長崎の各店舗からスタッフは集い、共に同じ空気感の中で学びの場を設定しています。

人材育成は反復連打が大切。何度も何度も言い続けないと、本当の気づきや大切な目的意識は定着していきません。

今日は年間3回にわたるニューフェイス研修(新人研修)を実施しました。

主なプログラムを紹介しておきましょう。

⒈講義「経営理念について…仲間、お客様、関係先とのコミュニケーション」

⒉コミュニケーションスキル・チェックリスト(事前宿題)による自己分析と相互アドバイス

⒊ゲスト(先輩社員)によるスピーク・質疑・ディスカッション…今回は、抜群の販売力を誇るベテランスタッフに登壇してもらいました。本当の販売力とは?販売に対する心構え、マインドなどなど。ヒントが盛り沢山でした。

やはり、現場で実績を上げているメンバーの話は説得力が違います!本当に素晴らしかった。ありがとう!

⒋チームビルディング・ゲームワーク「NASA」ゲーム…合意形成やコミュニケーションの重要性を学ぶゲームワークです。愉しみながら取り組んでもらいました。

⒌ディベート…テーマ「昔の恋人の写真、捨てる?捨てない?」(笑)。こういうテーマの方が、ディベートが盛り上がるのはなぜでしょうか?笑いと感情が入り乱れた、とても楽しいディベート合戦でした。買ったのは「捨てる!チーム」でした。

⒍レポート執筆とシェアタイム

内容が持ち沢山の研修で、あっという間の6時間でした。新人スタッフは、とても優秀な女性ばかり。さすがマレットメットです。

これから「選ばれる会社」しか生き残りが困難になる時代。

経営理念「人とファッションをこよなく愛します」の旗印に向かって、マレットメットの航海は続きます!

投稿日: 2020年8月21日 | 11:38 pm